自20世纪80年代以来,冠状动脉造影技术以及血管镜技术的应用和广泛开展,使人们逐步发现了冠状动脉内血栓形成的证据,并且明确了冠状动脉内血栓形成是导致急性ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)的原因。进而形成了尽早开通梗死相关动脉、恢复有效心肌血流再灌注的治疗原则。由此,STEMI的治疗进入了以再灌注为主要目标的时期,本文简介近30年来STEMI治疗领域的重要进展。

1 急诊心肌梗死治疗的发展历程

1.1 初识心肌梗死,明确血运重建的主要手段 自1912年James Herrick 首次描述了突发冠状动脉阻塞(血凝块)和最终导致心肌梗死的临床特征以来,有关冠状动脉血栓与急性心肌梗死(AMI)的关系争论了半个多世纪。直至20世纪70年代末至80年代初,才明确冠状动脉新鲜血栓是绝大多数透壁性AMI的原因。

近30年来,AMI的诊断和治疗均取得了长足进步。对于STEMI,其治疗的主要目的是使梗死相关冠状动脉(简称靶血管)实现快速、完全、持续性再通和尽快恢复心肌组织水平的再灌注。通过药物溶栓和心导管介入治疗器械均可实现冠状动脉血流的恢复,达到挽救濒死心肌、改善左心室功能、缩小梗死范围、降低死亡率的目的。距发病时间过长往往使许多患者丧失挽救心肌的机会,当心肌细胞发生严重损伤性水肿、坏死、炎性反应和毛细血管阻塞时,目前所有的治疗手段均无法恢复组织灌流。因此,无论溶栓或冠状动脉介入治疗,实现早期快速的血运重建至关重要。

1.2 确立尽早就医和转运,实现早期血运重建 早期靶血管有效开通并恢复组织再灌注是心肌梗死第一重要治疗原则。2013年美国心脏协会(AHA)的STEMI指南将再灌注治疗的时间窗定义为:溶栓为发病后6小时内实施;急诊经皮冠状动脉介入治疗(PCI)为发病后12小时内实施(如12小时后仍有持续胸痛及ST 段抬高,则时间窗可延长至24小时);对于接受直接PCI的患者,首次医疗接触至介入治疗干预(FMC-D)的目标时间≤90分钟,与既往的入急诊科至急诊PCI开通靶血管时间(DTB)≤90分钟相比,有效救治时间窗进一步缩短。若患者首次医疗接触单位不具备PCI条件,应预估患者2小时内是否可转运至上级医院行PCI,若是,则应在30分钟内将患者转出(DIDO,door in door out <30min);否则应在30分钟内开始溶栓治疗。

目前STEMI再灌注治疗的时间窗延迟主要原因为:①患者因误判病情或就医意识薄弱而延迟救治;②院前急救系统和转运体系不够健全,120 急救车未能及时将STEMI患者转运至就近的能够快速实施再灌注治疗的医疗单位,部分基层医院溶栓治疗后未能将患者及时转运至可完成急诊PCI 的大医院;③院内STEMI治疗临床路径不够规范,患者到达能够实施急诊PCI的大医院后亦被延误救治,包括院内急诊科、冠心病监护室(CCU)、导管室之间未开通绿色通道,自患者入急诊科至溶栓时间(DTN)>30分钟,DTB>90分钟;④社会救助机制不够健全,部分患者因费用问题而延误诊治。因此,AMI院前及院内急救的基本任务是:① 120急救体系应将患者安全、迅速地转送至医院,以便尽早实施再灌注治疗;②基层医院应尽早实施溶栓治疗,其后将患者安全、迅速地转送至能够开展急诊PCI的大医院;③大医院应实现院内急诊科、导管室及CCU的“无缝连接”。总之,需建立和健全一个自患者发病地点(家庭、单位等)到120急救体系再到基层医院或大医院的急救网络,且该网络中的每一环节都能够做到争分夺秒,唯有此,才能为STEMI患者赢得抢救生命的时间。可喜的是,随着医学常识的普及宣传、政府层面宏观政策的支持、行业相关指南的制定和推广、安全性更高的新型溶栓药物的研发和应用以及急诊PCI技术的日臻成熟,我国心肌梗死的总体住院死

亡率呈逐渐下降趋势。

1.3 溶栓治疗的应用 1984年美国哈佛大学医学院附属布列根和妇女医院心血管中心最先发现溶栓药物能够提高STEMI患者的住院期生存率。溶栓治疗具有快速、简便、经济、易操作的特点,在我国目前经济和医疗资源分布尚不均衡的条件下,特别是对因各种原因无法及时接受直接PCI 治疗的患者,溶栓治疗仍是STEMI再灌注治疗必不可少的重要手段。

溶栓药物依据其化学结构的改进分为4个研发阶段。第一代溶栓药物以链激酶(SK)和尿激酶(UK)为代表,SK可促使游离的纤溶酶原转变为纤溶酶溶解纤维蛋白,第一代溶栓药物特点为溶栓能力强,缺点为特异性差、出血、过敏等。第二代溶栓药物以组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)为代表,包括重组人组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)、尿激酶原(pro-UK)等,此类药物常与抗凝药物联合使用,特异性好,不良反应少。第三代溶栓药物运用基因和蛋白质工程技术在其特异性溶栓等方面进行改造,代表药物包括瑞替普酶(r-PA)、替奈普酶(TNK-tPA)等,特点为溶栓开通快速、有效、半衰期长等。第四代溶栓药物主要为PAI-1抑制剂,从海洋微生物中提取,可抑制血小板脱颗粒,使血浆中t-PA浓度升高,增强溶栓活性。特点为可口服、药物半衰期长、不良反应少,但目前仍处于实验阶段,尚未应用于临床。

在欧美国家,AMI再灌注治疗中溶栓与直接PCI的比例相当。国际上多项注册研究显示,虽然PCI治疗近年来增长迅速,但仍有近40%的患者接受溶栓治疗。1999~2005年中国进行的COMMIT研究显示,未计划行PCI、发病24小时内的STEMI患者中,仅有约半数(54%)患者接受了溶栓治疗。CREATE研究(2001~2004年)中国资料显示,接受PCI治疗者为11.5%,接受溶栓治疗者为52.5%,未行再灌注治疗者为37.6%。溶栓治疗患者中绝大多数(90%)应用非选择性溶栓药物,应用t-PA者仅占2.7%。2011年中国急性心肌梗死规范化救治Ⅰ期项目启动,在纳入的约4400例STEMI患者中,接受直接PCI的比例已达82%,接受溶栓治疗者为4%。其主要研究者霍勇教授指出,我国医疗资源分布不均衡,很多地区不能开展急诊PCI,基层医院应更多进行溶栓治疗,溶栓治疗在STEMI 救治中仍具有重要地位,尤其是在经济不发达地区。

1.4 急诊PCI的应用 1983年Hartzler等首先将PCI用于STEMI的再灌注治疗,开始了STEMI介入治疗的新篇章。Massel等于2003年在Lancet杂志发表的一项荟萃分析证实,急诊PCI在有效性与安全性方面均优于溶栓治疗,可以使STEMI患者病死率下降40%。相较于溶栓治疗,急诊PCI具有起效迅速、疗效确实,且判定直观、再灌注成功率高和不良反应少等优势,发挥立竿见影的效果,挽救了无数患者的生命,成为目前治疗STEMI最有效的方法。但早期AMI 救治中冠状动脉支架术并未被广泛应用,主要原因是早期支架的材料、设计、释放技术不够先进,抗血小板药物的疗效和安全性不够理想等,导致支架置入后潜在的支架内血栓风险增加。随着支架释放技术(如高压扩张技术)、双重抗血小板治疗药物(阿司匹林)和高效ADP受体拮抗剂以及血小板糖蛋白Ⅱ b/ Ⅲ a受体抑制剂的应用,目前急性支架内血栓形成的发生率已降低至1% 以下。近年来,药物洗脱支架(DES)的应用进一步降低了支架内再狭窄的发生率,因此在STEMI急诊PCI中DES的应用已成为常规。2013年AHA STEMI指南将DES与裸金属支架(BMS)同等推荐(Ⅰa)。2014经导管心血管治疗(TCT)年会发布的中国BRIGHT研究(2012~2013年完成)共入选1925例接受直接PCI的STEMI患者,96.5%的患者接受了冠状动脉支架术,其中99.4%的患者应用了DES。

1.5 溶栓和PCI的合理结合 近年AHA及欧洲心脏病学会(ESC)最新指南均推荐直接PCI作为STEMI患者再灌注治疗的首选策略(Ⅰa),而溶栓则是短时间内无法行直接PCI的重要补充治疗手段。溶栓后是否应进行早期PCI仍有争议。关于溶栓与PCI的结合,2013年AHA指南指出对于溶栓成功且临床稳定的低危患者转运PCI的指征需进一步研究,而2014年ESC血运重建指南推荐无PCI条件的医院溶栓治疗后判断溶栓失败可转运至PCI医院补救(Ⅰa),溶栓成功后3~24小时可行冠状动脉造影检查(Ⅰa)。

溶栓与PCI的结合经历了3个历史阶段的论证。

第一阶段:球囊扩张时代的溶栓后PCI。早期TAMI研究、Simoons研究、TIMI Ⅱa研究表明,溶栓后接受PCI患者不良事件发生率可能增加,因此不主张溶栓后立即行球囊扩张治疗,建议在7~10天后行择期冠状动脉造影,若病变适宜可行球囊扩张治疗。

第二阶段:易化PCI。早期小规模BRAVE 研究、CAPITAL-AMI研究等均认为易化PCI可行,但较大规模的随机对照试验FINESSE研究提示易化PCI治疗并不优于直接PCI。易化PCI在2007年及以后的AHA指南更新中推荐级别仅为Ⅱ b。

第三阶段:溶栓后早期PCI。笔者曾提出,更早溶栓可提高易化PCI的疗效,延长溶栓与PCI的时间间隔可减少严重出血事件。PCI的延迟可能带来不利影响,但这种影响可能为早期溶栓再灌注所补偿,至少对能够接受早期溶栓而转运PCI需等待较长时间的患者是可行方案。SIAM Ⅲ研究以及更大规模的CARESS-in-AMI研究结果表明,溶栓后立即转运PCI组患者主要终点事件显著降低,大出血和卒中的发生情况在两组间无显著差异。

总之,笔者认为,溶栓不是AMI再灌注治疗的终点,而是再灌注策略的起点,是STEMI再灌注策略的一个启动部分。

2 中国AMI治疗30年主要专家贡献回顾

高润霖院士:①在国际上首次提出中国人群应用rt-PA 50mg静脉溶栓治疗(西方人群的半量)可取得良好效果,减少出血并发症并节省经费;高院士主持的TUCC临床试验证实采用小剂量50mgrt-PA溶栓组患者的血管开通率明显高于UK组。②在国内最早应用球囊扩张术治疗STEMI并发心源性休克,使病死率显著降低。胡大一教授:率先在国内倡导“冠心病急救绿色通道”救治新模式 :①缩短患者入院时间。患者出现胸痛症状应立即呼叫“999”或“120”急救系统,尽早到医院就诊。②医院组建绿色通道的机构和技术队伍:急诊室建立心血管专科医师值班的“胸痛中心”;建立高水平、高质量的心导管室和全天24小时快速反应的医护队伍;先进的CCU。③先进的理念。先手术治疗,后补办住院手续,从而缩短患者自发病到接受治疗的时间。④全程服务。与急救中心合作,确保患者及时转运至具备冠心病急救能力的医院;指导出院患者进行二级预防。

霍勇教授:①于2011年11月组织实施中国AMI救治项目。第一阶段(1 期):在15个省市选取有急诊PCI资质的54家三级医院作为试点,通过开展公众宣教、医师培训、推进急救中心与医院的协作、试点“胸痛中心”建设等举措,提高了STEMI早期再灌注治疗的比例,88%的患者接受了早期再灌注治疗,其中约92%为最有效的直接PCI治疗;明显缩短了STEMI患者自发病到就诊的时间,DTB时间也缩短至112分钟;提高了BMS在直接PCI中的使用比例至25%;第二阶段(2 期)即将在2015年第一季度启动:在第一阶段的53家三级医院为核心的基础上,医院规模预计扩大至200家左右,更侧重院外的急救网络建设。②推动“胸痛中心”认证制度的开展,促进我国“胸痛中心”规范化建设。

韩雅玲院士:① AMI后室间隔穿孔联合治疗:率先对AMI合并室间隔穿孔患者实施经皮室间隔封堵及冠状动脉支架联合介入治疗术,使其死亡率由外科手术的38%降低至14%,术后长期存活率达80%。② 2008年在国内最早开展联合应用pro-UK溶栓和急诊DES置入术救治STEMI患者。与单纯急诊PCI相比,靶血管早期开通率由21%提高至48%,术后不良事件由12.6%降至7%。③主持研发了移动式导管室,开展STEMI发病现场的急诊PCI,获得多项国际及国家专利。④主持了《军队急性心肌梗死规范化救治项目》,覆盖全国24个省份的60家军队单位入选1400余例STEMI病例。沈阳军区总医院开展了心血管专科急诊,对STEMI需行急诊PCI的患者采用绕行CCU的方式使DTB时间缩短至90分钟以内。

3 AMI介入救治相关技术不断发展

3.1 血栓抽吸 随着直接PCI相关研究的不断进展,“多取出,少置入”的策略逐渐被大家接受。早期TAPAS研究显示支架置入前行常规人工血栓抽吸治疗可有效改善术后患者冠状动脉血流,减少1年死亡风险。其后的INFUSE-AMI研究虽然未能证实血栓抽吸可减少AMI面积,但2012版ESC指南仍将常规血栓抽吸推荐级别定为Ⅱa,新近发布的TASTE 研究未能证实血栓抽吸的临床获益,因此2014年9月ESC指南中血栓抽吸不推荐常规使用但可以选择性使用(Ⅱb)。为了合理使用和推广血栓抽吸技术,中国医师协会心血管内科医师分会结合中国国情,组织专家编写了《冠状动脉血栓抽吸共识》草案。

3.2 新型DES在AMI中的运用 目前国产支架中的新型DES内皮祖细胞捕获支架(Genous stent)、晶体药物涂层支架(Mi-stent)、涂层可降解支架、生物完全可降解支架等有可能成为DES在STEMI患者中应用的新希望。

3.3 抗栓药物治疗的进步 近年来抗凝药物比伐卢定成为业界关注和争议的焦点,BRIGHT研究结果显示,和肝素相比,不论是否加用糖蛋白Ⅱb/ Ⅲ a抑制剂,PCI术中及围术期延时注射比伐卢定均可减少出血事件,且不增加支架内血栓发生率。BRIGHT研究与既往多项大规模研究结论一致,进一步证实了比伐卢定在平衡抗栓/ 出血危险因素方面的治疗效果。

3.4 AMI新型急救设备及模式的研发 目前我国乡镇基层医院尚难以开展介入诊疗技术,对于无法转诊的心血管危重患者缺少有效救治模式。此外在自然灾害、大型社会活动或特殊任务现场的医疗安全保障水平亟待提高。沈阳军区总医院研发的国际首台车载式移动C臂血管造影机系统,创建了STEMI现场介入快速救治的关键技术和诊治原则,并通过陆、空、海多种途径快速投放移动式导管室,建立了STEMI现场快速救治的新模式。

4 AMI救治展望

4.1 心血管疾病的预防和康复正逐步发展 AMI防治的最终目的是降低发病率和死亡率,血管再通治疗只是AMI防治医疗链上的一个组成部分,做好预防和康复是其根本。因此,推动全社会重视心脏康复和二级预防观念,并从专业和社会层面强化初级预防,是从源头上减轻AMI对人们健康损害的关键。

4.2 AMI再灌注比率及救治水平将进一步提升 随着中国STEMI第2、3期规范化救治项目的逐步推进,更多的STEMI患者将得到早期接受PCI的机会。PCI也将逐渐推广到有条件的二级医院或县医院。基层医院尽早开展溶栓、120系统协助转运、大医院开展溶栓后介入的模式将进一步普及完善。

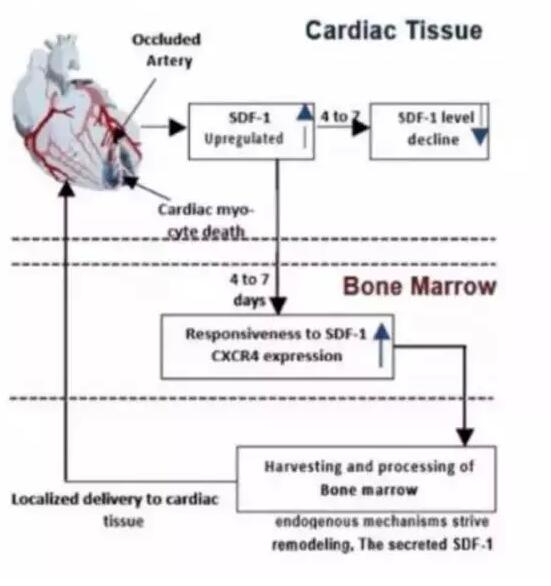

4.3 干细胞移植 干细胞移植作为一种新疗法正日益受到关注,该方法旨在保存或再生缺血心肌,逆转心室重构。但目前干细胞治疗能否诱导分化为心肌或心肌样细胞,达到理想的治疗效果尚无定论。急诊PCI 后何时、何条件下进行何种细胞移植治疗能够获得最大的临床获益有待确认。尽管干细胞治疗还有很长的路要走,但积极而慎重的探索终将找到出路。

参考文献略

声明:转载请注明出处来源:《中国医学前沿杂志(电子版)

上一篇:吉林中科:如何回拨生命的“时钟”

下一篇:吉林中科:干细胞治疗癫痫病